잔인하고 야속한 2016년의 끝자락에 또 한 명의 뮤지션이 우리 곁을 떠났다. 향년 53세. 조지 마이클은 '공인' 천재 작곡가인 동시에 흑인감성을 품은 빼어난 가수로서 인기차트와 시장에서 독보적인 인기를 누린 팝 스타였으며, 시대를 풍미한 섹시 아이콘이었다. 그가 남긴 멜로디 명작과 보컬 수작은 많다. 이즘이 선정한 스무 곡으로 그의 음악세계를 개괄해본다.

Wake me up before you go-go

(1984, <Make It Big>수록)

소녀의 마음을 제일 먼저 훔친 건 MTV 영상 속 듀오 왬!(Wham!)의 멋진 외모였다. (짧은 반바지와 손가락 뚫린 노란 장갑이 상징이었다.) 둘째로는 부정할 수 없는 리듬과 멜로디. '웨이크 미 업! 비포 유 고고!' 흑인 소울을 발랄한 선율로 터트린 이 곡은 영국과 빌보드 정상을 단숨에 점령했다. 조지 마이클과 대중의 첫 접선! 이 곡의 빅히트 충격은 음악적 견해 차이로 쪼개져 활동하던 두란 두란(Duran Duran)의 재결합에 영향을 주기도 한다.

노래는 가볍고 신나는 목적으로 만들어졌지만 순수하리만큼 열정적이었던 1980년대 댄스 팝의 특징을 간직한다. 시원하게 미끄러지는 보컬과 쨍하게 울려 퍼지는 색소폰은 12월이 되면 더욱 반짝이는 서구 코믹 영화들과 닮았다. 그곳이 댄스홀이든 라디오만 덩그러니 놓인 방이든 이 곡을 틀면 행복으로 가득 채워졌다. 왬!은 찬란했던 팝의 황금기를 기억하게 해주는 소중한 듀오다. (정유나)

Careless Whisper

(1984, <Make It Big>수록)

'Wake me up before you go-go'에 이은 두 번째 넘버 원 싱글이자 월드와이드 히트곡. 재즈 컬러가 짙게 들어간 왬!의 대표적인 블루 아이드 소울, 소프트 록 넘버로 널리 사랑 받았다. 왬! 시절의 곡이지만 조지 마이클 이름으로 발표(Wham! featuring George Michael)되어 그가 언젠가 필시 솔로로 활동할 것임을 미리부터 암시했다.

그루비한 리듬 기타와 부드러운 팝 선율, 공간감 있는 드럼 비트, 깔끔한 사운드 마감 등 매력적인 요소들로 세련미를 자랑한다. 그 가운데서도 곡의 상징, 그룹의 상징, 아티스트의 상징이 되어버린 그 유명한 도입부의 재지한 색소폰 라인은 단연 이 싱글의 백미. 이 인상적인 연주만으로도 곡은 30년이 넘는 기간 동안 꾸준히 조명되어 왔다. 'Last Christmas'와 더불어 조지 마이클을 떠올리면 제일 먼저 생각나는 노래. (이수호)

Everything she wants

(1984, <Make It Big>수록)

앨범에 수록 된 다른 빌보드 넘버원 곡들에 비해('Wake me up before you go-go', 'Careless whisper') 'Everything she wants'는 상대적으로 한국에 덜 알려진 곡이다. 그럼에도 곡에는 왬! 활동 당시 조지마이클이 선보인 지극히 그다운 사운드로 가득 차 있다. 뽕뽕거리는 신시사이저와 합을 맞춘 통통거리는 베이스라인. 경쾌하게 귓전을 때리는 타악기가 빚어내는 그루브와 비성과 미성을 매력적이게 오가는 보컬라인까지! 원조 아이돌이라는 칭호에 걸맞게 가사에는 가난한 소년의 구구절절한 사랑이야기가 가득 차 있다.

절정의 인기를 안겨준 앨범엔 1980년대 당시의 모든 사조가 담겼다. 그건 뉴웨이브에 따른 신시사이저의 적극 활용이었으며 MTV 등장에 따른 '보이는 음악'의 태동이었다. 말할 필요 없이 그 중심엔 왬!의 핵이자 얼마 전 마지막 크리스마스를 즐기고 떠난 조지 마이클이 있었다. 시대의 상징적 존재가 되어 누군가의 청춘을 빛나게 한 그는 떠났지만 그의 음악은 영원히 남을 것이다. 그를 통해 우리의 삶은 '언제나 크리스마스'('Lasting' Christmas)처럼 즐겁고 달콤하게 지속될 것이다! (박수진)

Last Christmas

(1986, <Music From The Edge Of Heaven> 수록)

그가 12월 25일에 세상을 떠나는 바람에, 앞으로 이 곡의 'Last'는 '지난'이 아닌 '마지막'의 의미로 불리게 될 것이다. 솔로 활동 이전 앤드류 리즐리와 함께 왬!의 이름으로 발표한 싱글로, 30년이 지난 지금까지도 빌보드의 홀리데이 차트 상위권에 머물러 있는 노래다. 국내 인기도 꾸준히 높아 연령대가 낮은 이들에게도 친숙하다. 종소리를 닮은 신시사이저 멜로디가 은은하게 울리고, 리듬은 잔잔한 듯 경쾌하다. 여기에 조지 마이클 특유의 깨끗한 음성을 더했다.

영화 <러브스토리>(1970)처럼 이 곡의 뮤직비디오에도 하얀 눈밭과 따뜻한 눈빛의 연인이 등장한다. 1980년대 특유의 풍성한 웨이브 머리를 한 왬!의 멤버 두 사람을 만나볼 수 있다. 이제는 마이클이 세상을 떠났기에, 북적거리는 파티 장면조차 왠지 섭섭하다. 소녀의 마지막 순간에 어스름히 타오르던 성냥 불빛, 루벤스의 성화(聖?) 아래 잠든 소년, 그리고 그의 다정한 개. 동화 속 기일이 같은 이들에게 노래를 부쳐본다. (홍은솔)

I'm your man

(1986, <Music From The Edge Of Heaven>수록)

빌보드 3위의 히트를 기록하면서 음반 안에서도 특유의 유쾌한 에너지로 독보적 위치를 점하는 곡이다. 가사는 직설적이고, 보컬과 연주는 절제하지 않는다. 악기들이 시종 댄서블한 리듬으로 얽히는 가운데 색소폰과 베이스 솔로가 다채로움을 더한다. 'I don't need you to care, I don't need you to understand(난 네가 신경 쓰든 말든, 이해하든 말든 상관없어)'라며 막무가내로 달려드는 '작업'은 조지 마이클의 노련한 보컬로 멋지게 포장된다. 사실 더 따질 것 없이, 일단 '신난다'. 이 곡을 온전히 즐기는 데에 복잡한 고민은 필요치 않다.

이러한 직관적 정서표현은 당시 젊은이들의 취향을 '저격'했고 팀으로 하여금 숱한 팬들을 거느리게 했으나, 동시에 그에게 더 진중하고 성숙한 음악에의 갈증을 부추기기도 했다. 그룹의 정체성이 도리어 그가 솔로작업에서 다른 방향으로 나아가는 단초가 된 셈이다. 물론, 그렇다고 해도 왬!이 지녔던 쿨함, 트렌디함이 퇴색되는 것은 아니다. 곡의 뮤직비디오에서 그려지는 모두가 즐거움에 취한 댄스 플로어, 그 앞에서 함께 흥분한 채 노래하는 플레이보이 두 명은 분명 시대가 사랑했던 팝 스타의 모습 그대로이기에. (조진영)

A different corner

(1986, <Music From The Edge Of Heaven> 수록)

조지 마이클이 19살 때 작곡한 'A different corner'는 성숙한 고품격 발라드다. 미세하게 떨리는 심장박동 같은 건반, 호숫가에 드리워진 수줍은 새벽안개처럼 신비로운 신시사이저, 그 정적인 분위기에 악센트를 주는 동적인 어쿠스틱 기타, 그 위에 자연스럽게 감정 곡선을 타는 조지 마이클의 보컬은 'A different corner'를 티끌 하나 없는 순백처럼 아름다운 노래로 승격시켰다.

1986년에 영국 차트 1위와 빌보드 싱글차트 7위를 기록한 'A different corner'는 조지 마이클이 작사, 작곡, 편곡, 연주, 프로듀싱까지 매만진 그의 첫 번째 솔로 히트곡이다. 이 노래를 들은 조지 마이클의 오랜 친구는 '불쌍하고 청승맞지만 아름다운 곡'이라고 말했다. 정확한 평가다. (소승근)

I Knew you were waiting(for me)

(1986, 아레사 프랭클린의 <Aretha>수록)

작곡과 보컬에서 기세등등했던 1987년 조지 마이클은 평생의 우상과 노래호흡을 맞추고 싶었다. 듀엣 파트너는 영원한 '소울의 여왕' 아레사 프랭클린(Aretha Franklin). 무거워도 너무 무거운 존재였다. 아무리 차트를 누비는 핫 스타라고 해도 저 한없이 높은 체급의 레전드와 묶이는 것은 저울추가 기운 배틀, 기울어진 운동장이었으며 누가 봐도 무모했다. 결과는 놀라웠다. 조지 마이클의 자연스럽고 굽이치는 보이스는 조금도 여왕에게 밀리지 않았으며 솔직히 비등했다. 청출어람이란 표현도 과언이 아니었다.

조지 가창력의 개가였으며 노래에만 에너지를 집중하려 했던지 드물게 그답지 않게 남이 쓴 곡을 노래했다. 작곡자는 80년대 영국의 신스팝 듀오 '클라이미 피셔' 출신으로 2006년 이래 에릭 클랩튼 앨범의 프로듀서로 활동 중인 바로 그 사이먼 클라이미(Simon Climie)다. 나중 왬!의 라이벌이었던 펫 샵 보이즈도 이 신구 콜라보 전략에 뒤질세라 영국 소울의 전설 더스티 스피링필드를 섭외했다. 이 곡으로 조지 마이클은 굳혔다. 아이돌을 뛰어넘는 뮤지션쉽과 존재감을, 그리고 '곡 잘 쓰고 노래도 잘하는 음악천재'의 위상을!! (임진모)

I want your sex

(1987, <Faith> 수록)

제목부터 도발적인 이 노래로 조지 마이클은 솔로 활동을 시작한다. 들썩이는 리듬과 브라스의 그루브가 주는 음악적 흡입력으로 곡은 BBC의 방송 금지 처분을 비웃기라도 하듯 차트 상위권을 석권했다. 그는 원래 이 곡을 '리듬'이라는 기준으로 여러 파트로 나누어 발표했는데, 솔로 데뷔앨범 <Faith>에는 'Rhythm one: lust'와 'Rhythm two: brass in love'를 한 곡으로 믹스해 수록했다. 9분에 이르는 긴 러닝타임이 전혀 지루하지 않게 느껴지는 리듬감으로 그의 음악적 재능이 보컬의 영역에만 머물지 않음을 증명하는 댄스 명작. 영화 <버버리 힐즈 캅 2>의 사운드트랙으로도 널리 알려져 있다. (조해람)

Faith

(1987, <Faith>수록)

왬! 해체 이후 솔로로 전향한 조지 마이클. 그를 단번에 전 세계적인 팝 스타로 발돋움하게 해준 슈퍼 싱글이다. 통산 2000만 장을 팔아치운 동명 앨범 <Faith>의 타이틀곡으로 사랑에 대한 신념을 쉬우면서도 중독성 있는 멜로디로 전달한다. 마초 냄새가 물씬 풍기는 곡 소구력은 10대 아이돌과도 같았던 왬! 때의 이미지를 탈피하고 20-30대 성인 대상의 싱어송라이터로 거듭나게 만들었다.

전초 왬!의 'Freedom' 일부를 오르간으로 인용하여 듀엣 시절 향취를 불러일으킨 그는, 분위기를 차근히 고조시키는 펑키(funky)한 리듬 아래 개구진 보컬로 그루브를 속삭인다. 단연 돋보이는 캐치포인트는 간주에 등장하는 스트링 연주와 스캣. 곡의 대중친화적인 속성에 더해진 컨트리 사운드 탓인지 1988년도 빌보드 싱글 차트를 석권하며 미국 시장을 점령하기에 이른다. 뮤직비디오에서의 카우보이 복장도 메가 히트에 한몫했다. (현민형)

One more try

(1987, <Faith>수록)

짧지만 화려했던 왬! 이후 홀로서기에 나선 조지 마이클의 기세는 거침이 없었다. 여기엔 화려한 외적 요소도 큰 몫을 했지만, 무엇보다 폭발적 센세이션의 근간은 음악적 완성도였다. 단단한 미성의 블루 아이드 소울, 직접 써 내려간 매끈한 선율은 강렬한 장악력을 행사했다. 그중에서도 최소한의 재료로 빼어난 가창을 부각한 'One more try'는 단연 조지 마이클 표 알앤비 발라드의 진수다.

먼저 목소리가 너무 근사했다. 노련하고 섬세한 강약 조절, 표현력이 소박한 음악을 풍성히 꾸몄다. 트레이드마크인 서정적 멜로디의 힘 역시 상당했다. 그 결과, 노래는 빌보드 종합 싱글 차트는 물론 알앤비 차트, 어덜트 컨템포러리 차트 '올킬'의 영예를 누렸다. 장르와 세대를 넘어선 진정한 대중스타로 지평을 끌어올렸다. 또한 디바인(Divine), 아이언 앤 와인(Iron & Wine), 머라이어 캐리 등 많은 가수들이 꾸준히 다시 부르며 곡의 가치를 증명했다. (정민재)

Father figure

(1987, <Faith>수록)

푸근한 온기를 뿜어내는 신시사이저의 운용이 어린 시절 작곡한 'A different corner'와 묘하게 닮아 있다. 그러나 더욱 자극적이고 도발적이다. 친근한 남동생 이미지를 완전히 벗어젖힌 그는 섹스 아이콘이란 새로운 이미지를 구축해낸다. '너의 아버지 같은 존재가 되고 싶어'나 '널 마지막까지 사랑하고 싶어' 등, 조지 마이클식 작업용 가사는 이성에게 강력한 성적호감을 자극한다.

시종일관 꿈틀대는 그의 섹시함에 소울 풍의 코러스를 덧대어 풍성함을 더했다. 코러스의 명작이기도 하다. 'Faith', 'One more try'와 마찬가지로 빌보드 싱글 차트의 정상에 오른 곡은 후대 뮤지션들에게 음악적 영감과 재료가 되어 코러스 파트는 엘엘 쿨 제이(LL Cool J)의 'Father'로, 매끈한 질감의 사운드는 데스티니 차일드(Destiny's Child)의 'Winter Paradise'로 재탄생했다. (이택용)

Monkey

(1987, <Faith>수록)

음악은 경쾌하다. 그러나 화자의 사정은 반주와 사뭇 다르다. 제목으로 쓰였으며 가사에서 자주 나오는 원숭이는 마약을 가리킨다. 연인이 마약에 빠지면서 주인공은 그(녀)의 관심에서 밀려난 상태다. 주인공은 원숭이를 사랑하지 말고 자신을 선택하라며 하소연한다. 똥줄이 활활 탄다.

데뷔 앨범의 다섯 번째 싱글로 출시된 'Monkey'는 'Faith', 'Father figure', 'One more try'에 이어 앨범의 네 번째 빌보드 넘버원 싱글이 됐다. 댄스 팝과 록을 살며시 버무린 밝은 반주가 히트에 주효했다. 더불어 마약중독이라는 무거운 소재를 연적으로 치환한 것도 곡을 대중에게 가볍게 다가갈 수 있도록 했다. 훌륭한 싱어송라이터의 남다른 표현 감각을 실감하게 된다. (한동윤)

Kissing a fool

(1987, <Faith>수록)

그를 그저 그런 가벼운 팝 싱어로 치부해버리는 음악팬도 생각 외로 많다. 왬!으로 대표되는 이력 탓이다. 없기를 바라지만, 혹시라도 주변에 그와 같은 친구가 있다면 이 노래를 플레이해 들려주어라. 조지 마이클을 보다 성인 취향의 가수로 인정받게 하는 데 혁혁한 공을 세운 곡이기 때문이다. <Faith>가 전체적올 팝-록적인 성향을 가진 앨범이었기에, 재즈적 접근의 이 노래는 앨범 내에서도 독특한 위치를 점한다. 이후 마이클 부블레(Michael Buble)가 이 곡을 리메이크한 것도 노래에 녹아든 스탠다드적인 매력을 캐치했기 때문이었을 것이다.

생각해보니 왬! 시절의 댄스 팝부터 솔로 시절의 어덜트 컨템포러리 넘버까지, 커리어를 쌓으며 자연스레 다양한 영역에 손을 뻗었다. 그리고 그 모두에 조지 마이클 만의 농밀함을 최대치로 담아냈다. 이 노래로 다시 한 번 느낀다. '그가 다재다능한 가수였음을, 무엇보다 현실에 안주하지 않는 '진성' 아티스트였다'는 것을!! 그에게 허락된 시간이 야속한 이유다. (여인협)

Freedom! '90

(1990, <Listen Without Prejudice Vol. 1>수록)

곡 제목에 굳이 '90'으로 친절히 발표년도를 붙인 것은 왬! 시절의 곡 'Freedom'과 구별 짓기 위한 것이며 그것은 왬! 이미지와의 음악적 작별을 겨냥한 것이기도 하다. 실제로 왬! 때의 성공을 언급하면서 그것을 잊고 앞으로 자신을 새 사람으로 인식해달라는 당부를 담았다. '자유'라는 곡목에 레코드사에 짓눌린 과거의 노예가수에서 이제부터는 음악적 자유를 행사하겠다는 의지가 흐른다.

일반적인 남녀 간 사랑 얘기를 떠나 상기한 창작적 자유를 향해 속에 담아둔 진심을 드러낸 일종의 자아독립선언이다. 차후의 커밍아웃을 시사(示唆)하기도 한다. 음악적으로도 한 단계 점프했다. 베이스 중심에 메시지를 강조하려 보컬에 겹겹이 쌓은 딜레이, 돌림 노래 같은 레이어, 후렴의 합창 등 그의 재기를 맘껏 드러내며 싱어송라이터는 물론 '프로듀서'로도 크기를 키웠다. 조지 마이클의 팬들이 가장 음악적으로 자부심을 느끼는 곡 가운데 하나. (임동엽)

Waiting for that day

(1990, <Listen Without Prejudice Vol. 1>수록)

유례없는 흥행을 기록한 <Faith>를 뒤로하고 3년 만에 새로 내놓은 앨범은 전작과 비교하여 상반된 분위기가 멋쩍은 탓인지 흥행에서는 다소 부진했다. 호평 일색에서도 판매량이 따라주지 않으니 소속 레이블과의 트러블은 당연한 절차였다. 한창 정력적인 모습을 보여줬어야 할 시기에 벌어진 내부 갈등은 결국 기나긴 휴식의 전주이자 향후 활동 방향의 전환점이 됐다.

'Waiting for that day'의 공동 작곡가에 조지 마이클을 포함하여 믹 재거와 키스 리처드가 함께했다. 군데군데 밴 'You can't always get what you want'(롤링 스톤스)의 잔향은 유사한 코드 진행과 리듬 그리고 페이드 아웃으로 끝나는 부분에서 진하게 묻어난다. 청량한 목소리 가운데 서린 개인 성향은 가사 속 은유를 통해 일찍이 곳곳에 존재했다. 편견 없이 듣길 바랐던 곡들, 기다렸던 그 날을 올해 6월의 끝자락에서 맞이하리라곤 상상하지 못했을 것이다. (노태양)

Praying for time

(1990, <Listen Without Prejudice Vol. 1>수록)

<Faith>이후 거대해진 관심에 부응해 그는 뮤지션으로서의 입지를 더욱 굳건히 하길 바랐다. 이런 목표 의식과 책임감 때문이었을까. 3년 만인 1990년 발표된 후속작은 더욱 진중한 분위기로 채색됐다. 'Praying for time'은 그가 야심 차게 내 놓은 <Listen Without Prejudice Vol. 1>의 첫 싱글이다. 조지 마이클은 이 곡에서 복잡미묘 혹은 이해타산 적인 인간 관계에 대해 강한 메시지를 설파했다.

나긋한 톤과 상반되게 그는 내적 선함과 달리 조건적이고 이기적인 인간의 형질, 여기에 미디어의 왜곡된 프레임으로 벌어진 세상에 대한 안타까움을 절절히 노래한다. 그리고 이를 위한 인류의 노력과 지켜보는 초조함을 넘어 "지금이라도 주위를 둘러보라"는 심플한 메시지를 우리 앞에 내놓았다. 올곧은 뚝심이 소속사와의 프로모션 문제로 방향성을 잃은 것이 아쉽다. 특히 연작으로 출시 예정이던 < Vol. 2 >를 생각하면 더욱 그렇다. (성원호)

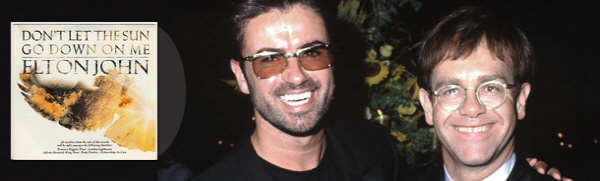

Don't let the sun go down on me

(1991, <Duets> 수록, 엘튼 존 곡)

사실 이 곡을 세상에 선보인 이는 따로 있다. 바로 엘튼 존과 버니 토핀(Bernie Taupin), 환상적인 파트너십을 선보이며 1970년대 팝 신을 주름잡던 이들이다. 이 곡은 발매 당시인 1974년에도 미국 차트 2위를 석권하며 대중의 호응을 얻었다. 다시 급부상한건 순전 1991년 조지 마이클이란 이름을 통해서다. 당시 진행 중이던 라이브 투어 <Cover to Cover>에서 원작자 엘튼 존과 함께 불렀던 것이 큰 인기를 얻으면서 라이브 버전으로 발매된 것이다.

원곡을 비교적 충실하게 재현한다. 기존의 음악적, 서정적 요소를 계승함과 동시에 자신의 매끈한 이미지를 녹여 존재감을 드러내는 영리한 선택이었다. 흡인력 있는 선율과 연인이 떠나가는 모습을 바라보며 내뱉는 “내게서 해가 지지 않게 해줘요”라는 애틋한 호소는 부드러운 목소리와 맞물려 더욱 빠르게 스며든다. 음악적 우상인 엘튼 존을 향한 오마주가 아닌, 자신의 음악적 정체성을 덧칠해 '또 다른 곡으로' 재탄생시킨 것 또한 천재성이다. (강민정)

Too funky

(1992, <Red Hot Dance> 수록)

꽃미남 2인조 왬!의 해체 이후 섹스 심벌로서 성공적인 솔로 커리어를 쌓기 시작한 그는 소니와 계약해 <Red Hot Dance> 프로젝트에 참여한다. <Red Hot Blue>에 이어 에이즈 환자를 위한 두 번째 자선 앨범을 통해 발표된 신곡 중 'Too funky'는 싱글 커트 되어 차트 10위권에 올라 앨범 홍보 역할을 톡톡히 해냈다.

뉴 잭 스윙 비트에 맞춰 상대를 유혹하는 직설적인 가사는 그의 리비도를 여과 없이 표출한다. 관능적인 목소리로 “네 벗은 모습이 좋아”라고 속삭이며 여성 팬들의 마음을 흔들었던 조지 마이클이 커밍아웃을 하기 몇 년 전의 일. 스타카토로 연주되는 건반은 상대에게 다가갈수록 점점 좁혀지는 거리처럼 긴장감을 부여하고, 신음과 앤 밴크로프트(Anne Bancroft)의 대사는 그를 만인의 연인으로 만들기 충분했다. 가질 수 없는 '오빠'이기에 더욱 가슴에 남는, 그만의 섹스어필. (정연경)

Jesus to a child

(1996, <Older>수록)

공백의 터널을 지나 새로운 둥지에서 발매한 <Older>의 수록곡 중 첫 번째로 공개된 싱글. 보사노바풍의 리듬을 띤 이 곡은 사랑하는 사람을 떠나보내는 가슴 절절한 사연처럼 들린다. 허나 당시만 해도 누구를 위한 노래인지 그 의견이 분분했었다. 애인을 남자인 예수에 비유한 부분이 의문을 야기했다. 그러던 1998년, 언론을 통해 동성애자임이 밝혀졌고 모호하기만 하던 이야기의 조각이 맞춰지게 됐다.

대상은 바로 브라질 출신의 남성 패션디자이너 안젤모 펠레파(Anselmo Feleppa)였다. 조지 마이클과 연인 관계였던 그는 에이즈 합병증으로 세상을 떠난다. 'Jesus to a child'는 그를 위한 추모곡이었던 것. 가사에는 '예수가 아이에게 짓는 미소'같이 온화하고 따뜻한 존재였음이 묻어나고, 차분하게 퍼지는 감미로운 목소리가 노랫말에 무게를 더해준다. 성가 곡은 아니되 분위기는 지극히 '스피리추얼'하다. 정확히 20년이 지나 그는 펠레파 뒤를 따라갔다. (정효범)

왬!과 성공 적인 솔로 활동 뒤, 6년 만에 나온 <Older>의 대표 싱글곡이다. 그는 1992년부터 활동을 중단해가며 소니(Sony)와의 긴 전쟁에 돌입하게 되는데, 치열한 전투 끝에 세상에 나온 앨범이라 더욱 의미가 깊다. 다소 밋밋한 결과물에 대중의 반응은 갈렸지만, 영국 잡지 <큐>는 “주류의 팝 음악에서 진실과 아름다움을 혼합시키는” 앨범이라고 극찬하기도 했다.

1996년은 뮤직비디오가 한창 빛을 발하던 시기였다. 'MTV 비디오 뮤직 어워드' 올해의 관객상을 수상한 이 곡의 뮤직비디오는 당시에는 충격적이었을 가상현실과 성을 그렸다. 침대와 특수 의자를 중심으로 사랑의 행위들이 탐닉적으로 등장한다. 'Sony'를 겨냥하듯 중간에 나오는 'Fony'라는 글자는 진흙탕 싸움 끝에 획득한 전리품이기도 하다. 십대 소녀나 대중이 아닌 자신을 향해 노래를 시작한 그는 더욱 솔직하고 당당하게 'Love'를 속삭인다. 천진하게 느껴질 정도로 사랑과 섹스에 대한 집착과 몸부림. 그것이 조지 마이클의 삶, 그리고 노래의 전부였다. (김반야)